“엄마 아빠가 할머니, 할아버지가 되면 내가 모시고 살아야 해?”

식탁에 둘러앉아 저녁밥을 먹는데 사레가 걸릴 뻔했다.

“너 그런 말 어디서 배웠어?”

본질에서 벗어난 어른들의 흔한 물음형 답변이 입 밖으로 튀어나왔다. 정말이지 나도 모르게.

‘그런 말을 어디서 배웠느냐니. 배웠건 들었건 궁금하니까 물어보는 거지.’

내 안의 작은 아이가 지성이 편을 들었다. 순간, 30대 엄마인 나는 80대의 쇠약한 할머니가 되어 아들만 의지하고 사는 불쌍한 노인이 된 기분이었을까.

어른들과 대화를 하면, 간혹 질문에 대한 답변은커녕 “너는 몇 살인데 그런 질문을 하느냐?” “어른한테 말하는 태도가 그게 뭐냐?”라는 말을 들어야 했던 어린 시절의 회색빛 기억이 복기됐다.

예상했던 대로, “어디서 배웠느냐”에 대한 답변은커녕 지성이에게 다시 질문이 들어왔다.

“엄마 아빠 모셔야 하느냐고. 난 안 모실 거야.”

나와 남편은 아이에게 처음 듣는 질문에 적잖이 당황했다.

“엄마, 결혼하면 싸우기도 해?”

그건 이미 삶으로 보여줬던 터라 그런 말을 어디서 들었느냐고 묻지 않았다.

“그럼 결혼은 내가 좋아하는 여자를 골라서 하는 거야? 나는 안 할래.”

이제 해를 넘겨 갓 7살이 된 아이의 질문 수준은 높아져 있었다. 남편은 우리가 어렸을 때 길어야 유치원에 1년 다녔는데, 요즘 아이들은 초등학교에 입학하기도 전에 ‘어린이집 3년+유치원 3년’을 다닌다고 했다. 합이 6년, 초등학교에서 생활하는 시간과 같았다.

오후 늦게 청소를 했다. 햇살이 거실 깊숙한 곳까지 들어온다. 책꽂이 위에 시들어가는 화분을 남편이 베란다에 내놓는다. 시들어 베란다로 옮겨졌던 많은 화분은 다시 살아서 제자리로 돌아간 적이 없다.

“여보, 그 화분 거기에 놓지 마. 거기로 갔다가 살아서 돌아온 애가 없었어.”

남편이 말한다. “빛이라도 보게 해줘야지.”

“거기가 무슨 식물 요양원이야?”

우리는 같이 웃었다.

어느 작가가 책 모퉁이에 썼던 글귀가 떠올랐다. “조금만 친절하게 설명해줄 순 없겠니? 너희가 잘 모를 땐 내가 다 가르쳐줬잖아.”

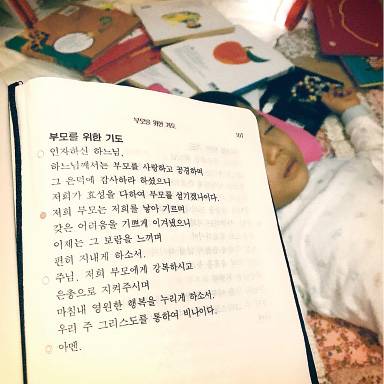

아이를 낳고 나서야, 내가 부모에게 빌려 썼던 시간과 공간을 가늠해본다. 엄마 아빠의 관절을 헐겁게 한 세월을 나는 먹고 자랐다. 지성이와 서진이를 사랑하는 마음의 끝자락에서 수척하고 쇠약해진 나의 부모를 본다.

이 순간에도 갓 탯줄을 끊고 태어났을 신생아를 떠올린다. 우리는 어쩌면 오직 사랑을 알기 위해 태어났을지도 모른다. 내 품에 안겼던 아기는 부모가 되어, 그 축적된 사랑의 정원에서 또 다른 아기를 품에 안는다. 사랑의 통증이 대물림된다.

※지금까지 ‘이지혜 기자의 엄마일기’를 아껴주신 독자들께 감사드립니다.