십자가는 승리한다

헤르메네길트 발터 지음 / 정학근 옮김 / 분도출판사 / 1만 원

백화동(白化東). 초대 연길지목구장 테오도로 브레허(T. Breher, 1889~1950) 주교아빠스의 한국 이름이다. ‘동양을 귀화(개종)시키는 백’이란 뜻의 ‘백화동’이란 이름으로 1921년부터 30여 년간 만주 연길 지역의 복음화를 위해 힘쓴 주인공이다.

‘간도의 영원한 목자’ 브레허 주교아빠스의 생애를 다룬 「십자가는 승리한다」가 개정 출간됐다. 올해 연길교구 설정 90주년을 맞아 기록을 보완해 펴낸 기념 서적이다. 제1ㆍ2차 세계대전 이후 이념의 소용돌이가 휘몰아치던 극동 아시아의 한복판. ‘신앙의 불모지’였던 연길 지역에서 위대한 선교 사업을 펼친 브레허 주교아빠스의 업적이 생생히 담겨 있다.

유럽인들은 아시인이 아프리카 사람들과 달리 유구한 역사와 문화 속에 높은 학식을 지니고 있다고 여겼다. 중국학을 공부하고, 중국어, 몽골어, 일본어에 능통한 브레허 신부에게 아시아 선교지 파견은 어쩌면 예견된 일. 1921년 독일 상트오틸리엔수도원은 브레허 신부에게 만주 지역 선교를 맡겼다.

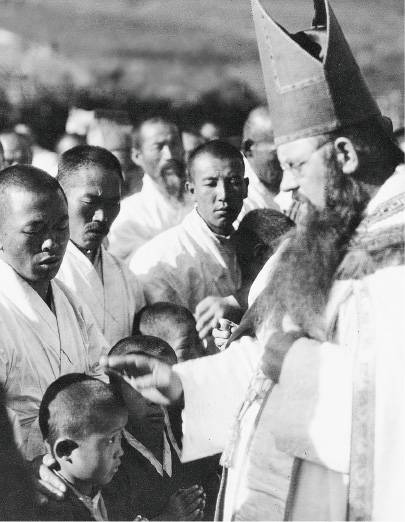

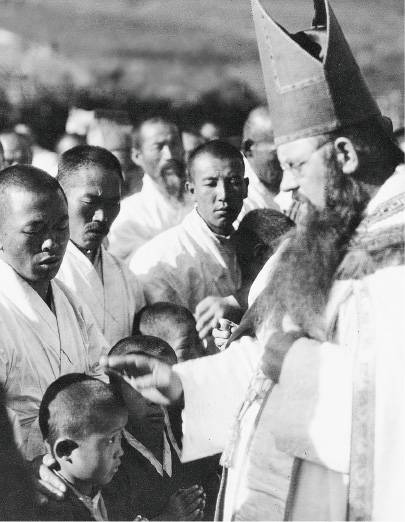

|

| ▲ 브레허 주교아빠스가 사목방문해 신자들을 축복하는 모습 |

브레허 신부가 맡은 ‘하느님의 포도밭’ 연길은 동아시아지역 다양한 민족과 언어의 용광로였다. 정치적 압박과 궁핍을 피해 북으로 피란한 한국인. 본토 출신 중국인과 만주 땅을 눈독 들이고 침범한 일본인, 그리고 옛 통치를 벗어나 은신하러 온 러시아인이 뒤섞인 곳이 만주 일대였다. 남으로는 두만강이, 북으로는 러시아 시베리아의 매서운 폭풍우가 몰아치는 ‘황량한 광야’였다. 선교 사업의 어려움은 브레허 신부가 누이 아마란타 수녀에게 보낸 편지에도 담겨 있다.

“우리가 멀리 떨어진 이곳의 숨 막히는 더위와 살을 에는 듯한 추위 속에서, 성공하든 실패하든 어떤 일에서나 즐거운 마음을 갖지 못한다면 우리는 정신적으로 곧 죽어버릴 것입니다.”

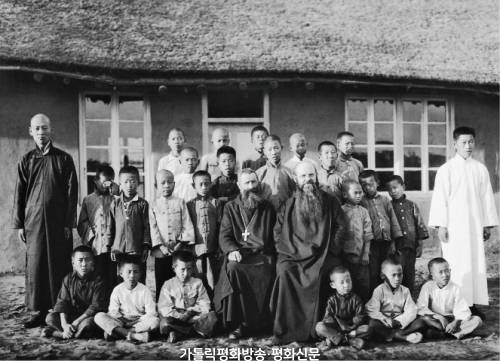

질병과 가난이 극심했던 연길에서 브레허 신부는 서울 성베네딕도회 수도원의 연길분원장으로 과업을 수행한다. 늘 강론을 중국말로 충실히 썼고, 신자들에게 그레고리오 성가를 가르쳤으며, 중국에서 기도서를 구입해 신자들이 아침저녁으로 기도하도록 이끌었다. 마적들의 위협을 무릅쓰면서 말을 타고 밤낮으로 꼬박 20일을 달려 각지 공소 사목방문도 마다치 않았다.

본국 은인들의 도움으로 성당과 학교, 수도원을 세우는 데 힘쓴 결과, 처음 3개뿐이던 연길 지역 본당이 17년 사이에 본당 19곳, 공소 157개로 늘었다. 한국인을 만나면 사투리까지 배워가며 소통했고, 중국과 일본 고위 간부와도 깊은 대화를 나눈 그는 사제들이 질병에 걸려 죽거나 마적과 볼셰비키 당원에게 습격당하는 어려움 속에서도 기꺼이 ‘순종의 희생물’이 되는 것을 기뻐했다.

1934년 브레허 신부는 연길수도원 아빠스로, 1937년 연길지목구가 연길대목구로 승격하면서 주교로 임명됐다. 이후에도 수많은 사람을 ‘하느님 자녀’로 만들었고, 한국인 수련자도 받았다. 그러나 만주사변과 중일전쟁에 이어 1945년 제2차 세계대전으로 독일과 일본이 패망하면서 만주 일대는 쑥대밭이 됐다. 공산당원들에게 수도원과 모든 선교기관을 빼앗기고, 브레허 주교와 신부, 수녀들은 초가집에 끌려가 포로가 됐다. 폐렴과 당뇨로 기력이 다한 브레허 주교아빠스는 1949년 로마를 통해 유럽으로 귀환했지만, 이듬해 본국에서 선종한다.

브레허 주교아빠스의 수품 성구가 ‘십자가는 승리한다’다. 연길교구는 지금도 중국 당국의 박해 속에 ‘은둔 교회’로 살아가고 있지만, 브레허 주교아빠스가 용감히 치켜들었던 ‘선교의 십자가’는 여전히 빛나고 있다.

이정훈 기자 sjunder@cpbc.co.kr