‘살색 크레파스’는 얼마 전까지 우리나라에서 실제로 불리던 색이었습니다. 크레파스 통을 열면, 나란히 누운 크레파스 사이에 살색 크레파스는 언제나 도드라져 보였습니다. 스케치북 위에 옷과 신발은 알록달록하게 그려 놓고선 사람을 칠할 때면 검은색도 하얀색도 아닌 ‘살색’ 크레파스로 그렸습니다.

2002년 인권위원회가 ‘살색’이 “인종과 피부색에 대한 차별적 인식을 확대할 수 있다”는 권고를 하고서야 무언가 잘못되었음을 깨달았습니다. 후에 기술표준원이 인권위의 권고를 받아들여 ‘살색’을 ‘살구색’으로 변경하기까지 우리의 인권 감수성은 참으로 무신경했습니다.

“한국말 참 잘하시네요.” 최근 방송인 유재석 씨는 한 프로그램에서 한국말을 잘하는 외국인에게 이렇게 칭찬합니다. 유재석 씨에게 칭찬받은 ‘외국인’은 조금은 남달랐습니다. 국적만 외국이었지 한국에서 태어나거나 어린 시절 한국에 온 이들이었습니다. 초중고 학창 시절을 한국에서 보냈습니다. 바지락 칼국수와 물회를 능숙한 젓가락질로 먹는 이였습니다. 하지만 그들은 ‘우리나라’ 사람으로 불리지 못할 한 가지를 가지고 있으니 바로 피부색이 달랐습니다. ‘우리나라’ 사람과 ‘피부색’이 달랐기에 한국말이 유창하면 칭찬을 듣는 그들은 ‘외국인(外國人)’인 이였습니다.

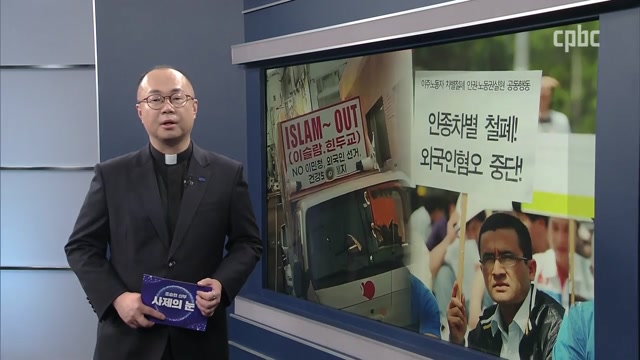

평소 인종차별에 힘들어하는 이들을 인터뷰하고 상대방을 세심하게 배려하던 유재석 씨마저 무심코 실수하게 되는 우리의 인권 감수성입니다. 지금까지 국제결혼을 ‘혼혈’이라고 부르며 마치 섞이지 말아야 하는 순수한 피가 있는 것처럼 대했던 우리였습니다. ‘단일민족’을 자랑스럽게 생각하며 다른 인종, 다른 말을 하는 사람들을 철저히 ‘우리나라’ 사람으로 생각하지 못했습니다. 하지만 국내 외국인 비중이 5로 ‘다인종 다민족’ 국가를 앞둔 된 지금, 저 멀리 외국에서나 벌어지는 줄 알았던 인종차별과 같은 인권 사건들이 이제는 우리의 일이 되었습니다.

이제는 공동체에서 ‘우리’는 누구인지 새롭게 생각해야 합니다. 이주민을 환대하고 환영해야 합니다. 지금까지 우리나라 다문화 정책의 큰 틀은 ‘동화(同化)주의’였습니다. 우리나라 문화에 이주민이 적응하고 변화하라는 말입니다. ‘우리나라’ 생활이 불편하면 ‘너희들’이 변화고 맞추라는 겁니다. 하지만 앞으로는 이주민과 내국인이 서로 도움을 주고받는 ‘공생(共生)주의’로 변화해야 합니다. 한국이 가지고 있는 고유한 문화와 이주민이 가지고 있는 고유한 문화를 서로 존중해야 합니다.

한국천주교주교회의는 제110차 세계 이주민과 난민의 날을 맞아 담화문을 발표하고 우리나라에 온 이주민과 함께 걸어가는 것이 교회의 사명이라고 말합니다. 교회는 이주민과 난민에 대한 차별과 혐오에 대해 우려한다고 하며, 순례·이주의 길을 가는 교회가 먼저 이주민에 대한 이해와 형제애를 가지자고 합니다. 교회는 인종과 민족, 문화, 언어 차이를 넘어 ‘하나’이기 때문입니다.

오늘 [사제의 눈] 제목은 <살색 크레파스>입니다. 열린 마음으로 우리와 난민과 이주민이 함께 걷는 우리 공동체가 되길 바라며 오늘도 평화를 빕니다.