|

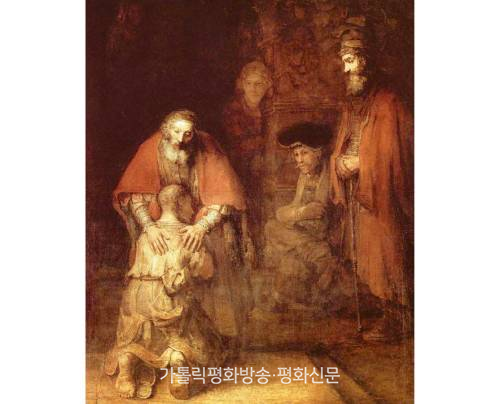

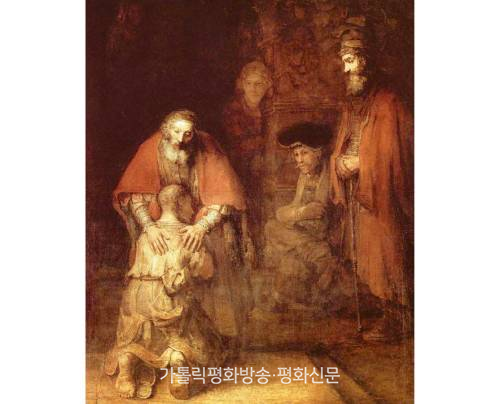

| ▲ 하느님께서는 회개하는 당신의 자녀를 받아주시는데, 우리 스스로 하느님께 다가가지 않는 건 아닌지 돌아봐야 한다. 렘브란트 하르먼손 판 레인 작 ‘돌아온 탕자’. |

그 자매님께서는 순례단을 처음 만난 공항에서부터 어딘지 불편한 기색이셨습니다. 항상 맨 뒤쪽에 머무르셨고 누군가 말을 걸어도 단답으로 일관하셨습니다. 저도 인사를 건네고 이야기를 나누어 보려 했지만 마찬가지였습니다. 가장 신경 쓰였던 것은 미사 때였는데, 맨 뒷자리에 멍하게 앉아 영성체도 하지 않으시는 자매님은 눈에 띌 수밖에 없었지요. 곧 그 태도가 여러 사람의 입에 오르내리게 되어, 하루는 제가 일부러 자매님 곁에 앉았습니다. 저는 자매님께서 “성부와 성자와 성신의 이름으로…”라며 성호를 그으신다는 것을, 또 아주 오래된 용어로 기도문을 읊으신다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 왜인지 하느님을 두려워하신다는 느낌을 받았습니다.

저는 이것을 신부님께 말씀드렸습니다. 신부님께서도 자매님에 대해 걱정이 많으셨습니다. 다음 날 신부님께서는 강론을 시작하시며, 모두가 잘 아는 ‘되찾은 아들의 비유’(루카 15,11~32)를 봉독하셨습니다.

“다들 아는 내용이죠? 그런데 혹시 여러분은 열심히 살아온 큰아들이 아무래도 억울할 것 같다는 생각은 안 드셨나요? 저라면 그랬을 것 같거든요. 그래서 학생 때 그리스어 원문을 찾아봤더니, 큰아들이 ‘당신’을 섬기고, ‘당신’의 명령을 지나쳐 버리지 않았다’라고 말하고 있더라고요. 부자간의 친밀감이 전혀 없는 말투지요. 누군가를 섬기고 명령을 지키며 사는 것은 하인이 하는 일이에요. 게다가 동생을 ‘아버지의 아들’이라고 부릅니다. 큰아들은 아들이면서도 스스로 종처럼 살아왔고, 또 그리 살지 않은 동생을 비난하고 있다는 뜻입니다. 그런데 대답하는 아버지는 어떤가요? ‘얘야’하고 다정스럽게 부르며, ‘내 모든 것이 너의 것’이라고, 너는 하인이 아니라 나의 아들이라고 말해줍니다. 단지 아들이 그것을 누리지 않았을 뿐입니다.”

우리는 하느님께서 회개하는 자녀를 무한한 사랑으로 받아주신다는 것을 의심하고 있지는 않나요? 아니면, 교회가 알려준 의무와 책임을 행하지 못하는 이들에게 자비를 베풀지 않는 경우는 없나요? 하느님께서 당신의 자녀를 용서하시는데, 우리가 먼저 스스로 씻지 못할 죄인이라고 생각하거나 반대로 남들을 단죄하는 일은 결코 없어야 할 것입니다.”

모두가 고개를 끄덕였습니다. 그날도 역시 맨 뒤에 앉으셨던 자매님께서는, 강론이 끝난 뒤에도 한참 동안 그 자리에서 눈물을 흘리시는 것 같았습니다.

며칠 뒤 신부님을 통해 자매님에 대한 이야기를 들었습니다. 시골에서 나고 자라신 자매님께서는 모태신앙이셨음에도 무속신앙을 믿는 집안으로 시집을 가셨다고 합니다. 성당에 다니지 못하더라도 굳게 하느님을 믿겠다고 부모님께 눈물로 약속드렸지만, 틈만 나면 굿을 하는 집안의 며느리로 살다 보니 점차 주변에 일어나는 좋은 일이 굿의 효과 때문이라는 생각이 들기 시작했습니다. 어느새 직접 무속인을 찾아가는 정도가 되면서 자연스럽게 신앙과 멀어지게 되었습니다.

그런데 시간이 흐르면서 자꾸 좋지 않은 일이 생겨났습니다. 평생 외동딸을 걱정하시던 부모님께서 일찍 세상을 떠나셨고, 가세는 점점 기울었습니다. 남편이 갑작스럽게 뇌출혈로, 곧 아들마저 사고로 세상을 떠났습니다. 시집에서는 집안에 사람이 잘못 들어온 탓이라며 자신을 타박하였습니다. 자매님도 자신의 죄 때문에 벌을 받는 것이라는 생각을 지울 수 없었습니다. 결국, 도시로 나와 식당에서 일하시며 혼자 살던 자매님은 어느 날 우연히 손님이 놓고 간 신문에 게재된 성지 순례 안내광고를 보고 갑자기 그 자리에서 전화를 걸어 신청하셨답니다. 급히 주위에서 돈까지 빌려 가며 순례를 오셨지만, 자신이 있을 곳이 아니라는 생각이 자매님을 힘들게 했습니다. 이제는 미사를 드리는 순서마저 잊어버렸고, 간혹 떠오르는 기도문 구절조차 이미 바뀐 게 많아서 더욱 고통스러웠다고 하셨습니다.

신부님께서는 자매님을 손을 꼭 잡아주시며 이렇게 말씀하셨습니다.

“이곳이 바로 자매님께서 계실 곳이며, 앞으로 머물 곳입니다. 하느님의 딸이 되신 순간부터 지금까지 단 한 순간도 그렇지 않은 적이 없었습니다. 그리고 설령 우리가 무엇을 잘못했다 하더라도, 하느님께서는 우리를 벌하려 다른 이에게 고통을 주시지 않아요. 하느님께서 나를 이토록 사랑하시는데, 내가 나를 미워해서는 안 될 일입니다.”

바쁘게 달려온 한 해를 마무리하는 시기입니다. 과연 우리는 지난 한 해 동안, 하느님을 아버지로 사랑하며 우리 자신을 주님의 자녀로 여기고 스스로 어여삐 대했던가요? 아니면 주인을 섬기는 하인처럼 여기며 서로 누가 더 많은 복종을 바치는지 경쟁이라도 하지는 않았던가요? 새로운 한 해를 준비하며, 우리 모두를 꼭 같이 사랑하시는 하느님의 사랑과 자비를 다시 한 번 곱씹어보는 기회를 가질 수 있다면 좋겠습니다.

김원창(미카엘, 가톨릭 성지순례 전문가)