쓰임과 구조, 형태에 매료된 금속공예

저는 오래된 가톨릭신자 가정에서 태어났어요. 제가 4대째죠. 주변에 성직자도 많아요. 신부가 6명이나 돼요. 다들 스스로 신학교에 가더라고요. 누가 가라고 하지도 않았는데요. 그런데, 그동안 이런 가족의 일은 별로 알리지 않았어요. 제가 가족의 신앙에 걸맞게 신앙생활을 하지 못했던 탓이겠죠?

덕성여대 생활미술과에 입학했는데, 학교에서 정해준 대로 전공을 하게 됐어요. 그런데, 제가 생각했던 미술공부와는 좀 달랐어요. 저는 금속공예를 배우고 싶었어요. 그래서 유학을 결심했죠.

공예라는 미술 장르는 쓰임이 굉장히 중요해요. 사람들의 삶을 도와주는 일이에요. 여기에 매력을 느꼈어요. 우리가 흔히 쓰는 숟가락과 젓가락에도 공예의 긴 역사가 담겨 있어요. 처음에 사람들은 손가락으로 음식을 집어 먹고 손을 움푹하게 만들어서 물을 마셨어요. 그러다가 음식 문화의 변화로 뜨거운 음식이 생기면서 손가락을 집지 못하니 대체품으로 만든 게 젓가락이고 숟가락이거든요. 쓰임에 따라 구조와 형태가 달라지는 공예, 특히 금속공예에 푹 빠지게 됐죠.

독일 유학으로 저변 넓혀

저희 집안은 독일과 친숙했어요. 큰오빠는 독일에서 포도주를 공부했는데, 나중에 귀국해서는 포도주 ‘마주앙’을 출시하는데 한몫했어요. 또 독일에서 오신 신부님들과 수녀님들과 친해서 그런지 독일 유학을 결심했죠.

처음에는 뮌헨 국립미술대에 가려고 했어요. 그런데 그곳 교수님과 입학 전 인터뷰를 하는데, 성미술을 하고 싶다고 하니 2년을 기다려야 한다는 거예요. 거의 1대1로 견습교육을 하는 곳이라 자리가 쉽게 나지 않았어요. 생활비를 생각하니 2년을 기다릴 수는 없었어요. 그래서 들어간 곳이 뉘른베르크 조형예술대학이었어요. 당시 뉘른베르크 미술대학은 테이블웨어 분야에서 명망이 높았어요.

유학생활은 녹록지 않았어요. 당시에는 유럽에서 동양인이 많지 않던 때였어요. 딱히 차별을 받거나 하지는 않았지만, 독일어도 잘 못하는 조그만 동양인 여학생을 주목하지는 않았죠. 그런데, 일주일에 한번 세미나처럼 각자 주제를 발표하는데, 제가 숟가락과 젓가락에 대해 발표하니 동료들의 시선이 달라졌어요. 우리의 숟가락과 서양의 스푼(spoon)의 형태와 쓰임이 다르다는 것을, 숟가락은 손바닥의 연장선이라는 것을 지적했고, 이후 주목받기 시작했어요.

사람들은 금속공예라고 하면 차갑고 딱딱한 것으로 생각하지만, 그 세계를 열어보면 너무 흥미진진했어요. 유학 후 귀국해서는 학교에서 강의하면서도 작업에 몰두했어요. 잠자는 시간 8시간을 빼고는 작품 활동에 매진했죠. 특히 은공예 쪽으로 많은 작품을 만들었는데, 주전자에 몰두했어요. 주전자는 ‘테이블웨어의 꽃’으로 주전자의 구조가 건축적이며 작업에 실행되는 테크닉 또한 종합적이어서 매우 흥미로웠기 때문이죠.

금속공예의 핵심 분야, 성미술

성미술 작품은 학생 때부터 만들기 시작했어요. 독일에서는 금속공예의 핵심은 성미술 작품이예요. 성작이나 성반, 감실 등을 주로 제작했어요. 어떻게 보면 교회가 금속공예가들을 먹여 살리고 있는 거죠. 교회 프로젝트를 준다고 하면 어찌나 고마운지요.

독일에서 공부하고 돌아와 처음 제작한 성미술 작품은 1982년 강남성모병원 성당에 설치한 감실이었어요. 그런데, 그 감실은 몇 년 후 흐지부지 없어졌지만요. 당시엔 그런 일이 흔했어요. 본당 신부님이 바뀌면 감실도 바뀌는 경우도 있었고요. 서울 수유동에 있는 가르멜 수녀원에도 감실을 봉헌했어요.

성미술 작품을 제작할 때는 마음가짐이 좀 달라져요. 특히 감실 제작은 성미술 작품 활동에서도 어려운 작업이에요. 일단 공부를 해야 해요. 어디에 설치하는지 환경을 먼저 생각해야 해요. 그리고 크기가 크다 보니 신경 쓸 부분도 많죠. 특히 쓰임새가 중요해요. 열쇠로 열고 닫고 해야 하는데, 미사 중에

감실이 열리지 않으면 큰일이잖아요. 기능적인 면도 신경을 많이 써야 해요.

다행히도 여기저기서 성미술 주문이 많았어요. 제주도 성 클라라 수도원 성당을 비롯해 서울 남가좌동성당, 청량리성당, 신내동성당, 안양 중앙성당 등에 감실을 봉헌했어요.

실험정신으로 작품 활동 이어가

1973년부터 올해까지 51년 동안 작가 생활을 했어요. 2011년까지는 교육자와 작가를 겸했고, 2011년 퇴임 후에는 조형 설치와 옻칠을 하고 있어요. 금속공예에서 옻칠로 작업을 바꾼 건 나름 연관이 있어요. 은은 시간이 지나면 검게 변하거든요. 그래서 계속 닦아야 하죠. 은을 닦는 일을 피하기 위해 생각한 게 옻칠이었어요. 나름 실험정신을 발휘한 거죠. 대나무 꼬치를 비롯해 일회용품에 옻칠을 해 여러 번 사용할 수 있도록 나름 노력도 하고 있고요.

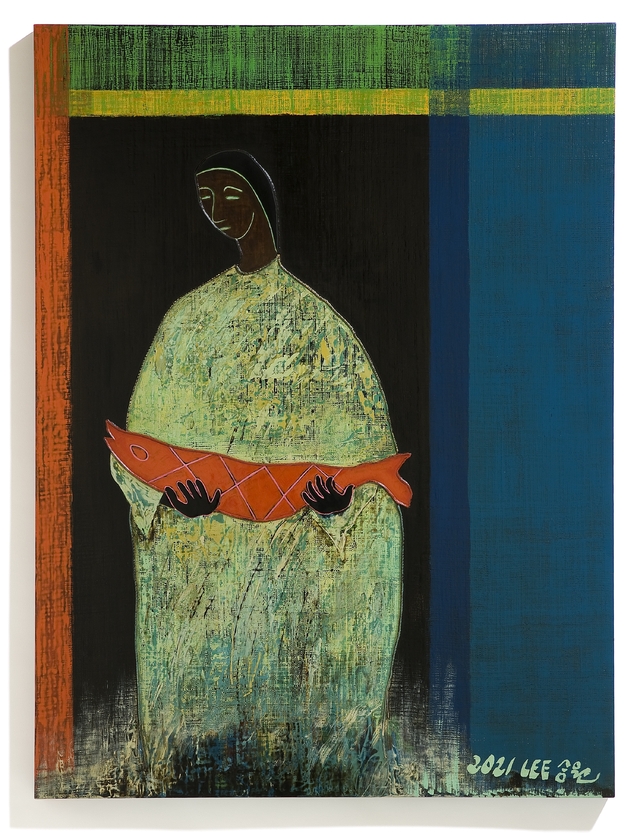

지금은 은에 옻칠을 하는 것을 넘어서 옻칠 그림을 그리고 있어요. 주제는 보통 신앙생활과 연결돼 있고요. 그림을 그려도 공예가의 장인 정신을 담아내려고 노력해요.

이르면 올해 12월, 아니면 내년 2월에는 작품 활동을 그만둘 예정이에요. 이제 나이가 드니 신체적으로 한계가 드러나기도 했고요. 그동안 작품 활동을 하느라 모든 시간을 다 썼기 때문에 제 삶을 보완하는 차원에서 그만두려고요. 신앙생활도 돌보고요. 20대 이후로 한번 안 했던 성당 단체 활동도 시작했지 뭐예요.

◆ 이승원(마르타) 작가는…

1946년 서울에서 태어났다. 1967년 덕성여대 생활미술과를 졸업하고, 독일 뉘른베르크 미술대학에서 금속공예 석사과정을 수료하고, 뉘른베르크 조형예술대학에서 디플롬을 취득했다. 1980년부터 원광대 금속공예학과 조교수, 1985년부터 청주대학교 공예디자인학과 교수로 재직하며 작품 활동과 교육자의 길을 걸어왔다. 1998년 제3회 가톨릭미술상을 수상했다.