[우리 가운데 계시도다] 낙태 피해자들의 목소리

최근 정책적으로 낙태 합법화에 힘이 실리는 가운데, 낙태를 경험한 이들이 본지에 자신이 겪은 고통을 전했다. 이들은 '자기결정권'과 같은 단어 뒤에 숨어 드러나지 않는 낙태의 이면을 증언했다. 사진=픽사베이

이재명 정부 ‘낙태 합법화’ 추진

낙태를 ‘여성 인권 보호’로 포장

낙태 경험자 대부분 고통 호소

“낙태 후 지옥 같은 삶을 살고 있습니다.”(낙태 경험 여성 박주현씨)

“아침만 해도 있던 제 아이가 없어졌습니다.”(상의 없이 낙태를 감행한 아내로 아이를 잃은 박 프란치스코씨)

“간곡히 부탁합니다. 낙태를 합법화하지 마십시오.”(두 번의 낙태 후 위기임산부 돕는 제니퍼 헝 목사)

‘여성의 자기결정권’ ‘여성의 건강권’ ‘성·재생산권’ 등 온갖 미사여구가 합법화에 힘을 싣고 있다. 하지만 실제 낙태를 경험한 이들은 대부분 고통을 호소하고 있다. 국회의원들은 ‘낙태 무제한 허용’을 골자로 한 법안을 발의한 상태이고, 이재명 정부는 9월 16일 123대 국정과제에 ‘낙태 합법화’와 ‘낙태약 도입’을 명시했다. 어떠한 상황에서든 낙태할 수 있도록 하면 정말 여성에게 ‘좋은 것’일까?

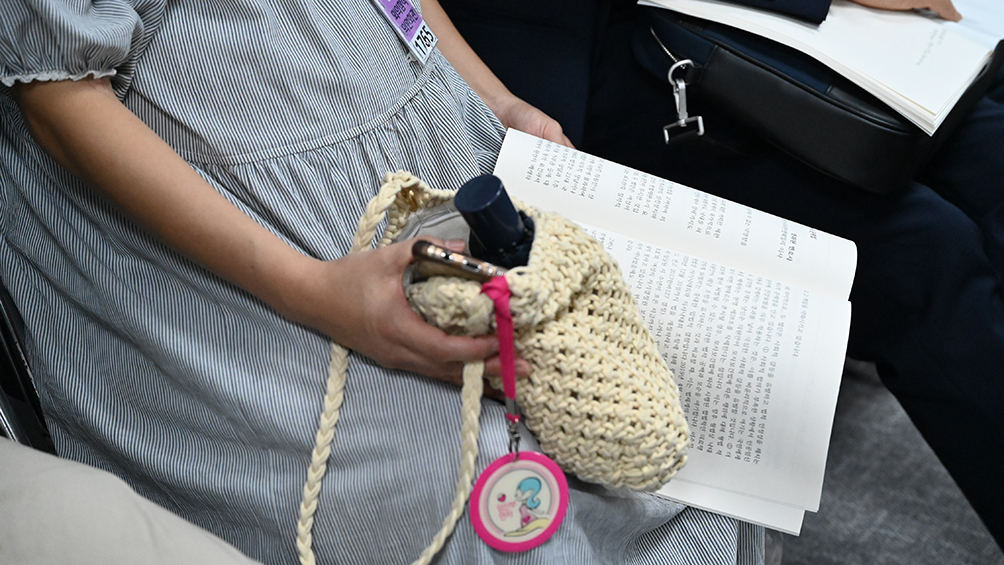

태아·여성보호국민연합이 9월 25일 국회에 마련한 학술 세미나 ‘낙태에 있어서 태아 생명권과 여성의 자기결정권’에서 한 임신부가 참여해 전문가들의 이야기를 듣고 있다.

헌법재판소가 2019년 낙태죄 처벌조항에 대한 헌법불합치 결정을 내린 뒤 일부 산부인과 병원은 대놓고 낙태 시술을 홍보하고, SNS에 임신 36주 태아 낙태 브이로그가 게재되는 등 우리 사회의 생명 경시가 도를 넘고 있다.

‘인권 보호’란 명목으로 낙태가 포장되는 사이, 본지는 말 못할 여러 사정 속에 낙태로 또 다른 고통을 겪는 이들을 만났다. 일명 ‘낙태 가스라이팅’에 속아 아픔과 참회 속에 살아가는 ‘낙태 피해자들’이다. 이들은 인터뷰에서 “인간이 생명을 아무렇게 여길 때 큰 고통이 반드시 따른다”고 호소했다.

박주현(레지나, 34)씨는 10년 전 스스로 아이를 낙태했다. 하지만 박씨는 “꿈과 더 나은 미래를 위해 낙태했지만, 이후 펼쳐진 삶은 고통의 연속이었다”며 “낙태는 명백한 오류이며 악”이라고 토로했다.

박 프란치스코(가명, 44)씨는 부부싸움 뒤 아내가 상의 없이 낙태를 하고 오는 바람에 하루아침에 아이를 잃었다. 이후 같은 보호자인 자신의 동의 없이 진행된 낙태수술을 한 병원을 상대로 기나긴 법정 싸움을 벌여왔다. 아내도 그날만 떠올리면 눈물을 흘린다. 박씨는 여전히 자신을 ‘아이 아빠’로 소개했다. 그는 “이것이 낙태를 합법화하려는 이들이 말하는 ‘여성의 자기결정권’, ‘행복추구권’이냐”고 되물었다.

싱가포르 현지에서 위기임산부들을 돌보는 세이프 플레이스(Safe Place) 대표 제니퍼 헝 목사 또한 두 번의 낙태를 경험했다. 그는 9월 25일 국회에서 열린 태아·여성보호국민연합 주관 학술 세미나에서 덤덤히 자신의 이야기를 전했다.

“처음 임신 22주차 때 8시간 낙태 수술 끝에 죽은 아기를 분만했습니다. 어디에도 이 사실을 알리지 못한 채 일상을 보냈지만, 내면은 산산조각이 났습니다. 어딘가에서 아기 울음소리를 들으면 불안이 파도처럼 일었고, 결혼은 물론 부모가 된다는 상상조차 싫었습니다.”

이후 위기임산부들을 돕는 헝 목사는 “제가 만난 낙태 여성 대부분은 남자친구에게 버림받거나 가족에게 거부당해 경제적 큰 부담에 짓눌려 살고 있었다”며 “낙태를 고려하는 많은 여성이 위기임산부를 위한 다양한 지원을 제때 알기만 해도 마음을 바꿀 수 있다”고 단언했다.

박예슬 기자 okkcc8@cpbc.co.kr