-

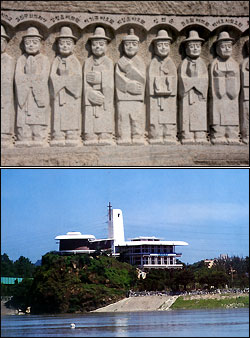

▲ 절두산 순교성지에 마련된 순교자 기념탑.

절두산에서의 순교 기록이 남아있는 이들의 모습을 조각하고 그 이름을 새겼다.

웃는 것 같기도 하고 우는 것 같기도 한 조각상의 표정에서 쉽게 눈을 떼기가 어렵다.

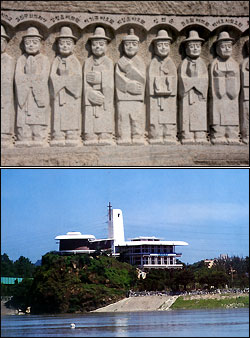

▲ 잠두봉 위에 우뚝 자리잡은 `절두산 순교 기념관 성당`

|

김중은(金重殷) 베드로 “천주님 따르니, 아무 것도 부럽지 않습니다….”

“자네는 뭐가 부족하다고 늘상 그리 죽을상인가?”

“죽지 못하고 구차하게 살다보니 재미가 없어 그런가 보오.”

굳이 답을 바란 물음이 아님을 잘 알면서도 퉁명스레 답해 버렸다. 저 친구는 내 하는 짓을 걱정하고 있을 터였다. 이런 대화도 벌써 몇 번째인지….

“그게 무슨 소린가. 자네가 사는 재미없다면 사람들이 욕하네. 끼니 걱정 안 할 만큼 밥벌이하고, 타고난 재주 있어서 저리도 고운 비단들 뽑아내고, 그 뿐인가. 그 재주 소문이 자자해서 능라장(비단을 짜던 장인의 우두머리)까지 하는 위인 아닌가. 이 정도면 남 부러울 게 없지 않나.”

“또 그 소리. 이 사람아, 그런 것들 다 소용없대도….”

“참 답답하구려. 뭐가 소용이 없나. 그런 되먹지 않은 겸손도 적당히 하게!”

“…. 자네도 잘 알지 않나. 이 목숨, 이 재주 주신 천주님을 모른다 외면했던 기해년(1839) 그 일을. 지금 자네가 말한 그것들 다, 매질이 겁나서, 죽음이 겁나서 도망 나와 구차하게 살다보니 생겨난 것 아닌가.”

“참…. 자네도 어지간하네. 그게 언제적 일인가. 우리가 서른 무렵이었으니까 벌써 스무 해도 더 지나지 않았나.”

“벌써 세월이 그리 되었나….”

바로 어제 일 같은데, 이 구린 목숨 뭐라고 호의호식하면서 그 때부터 20년을 더 살았구나. 20년이나….

배교 후 회심

부친(父親)이 낯선 사람들을 집으로 데려오기 시작했던 기억이 난다. 양반이나 천민이나 천주님 아래에서는 다 같은 사람이라는 얘기를 하며 환하게 웃던 분. 그 아비를 따라 다니며 천주님을 만났고, 그 말씀에서 사람이 따라야 할 도리를 배웠다.

베드로라는 새 이름을 가졌을 때가 내 나이 열여덟. 아비는 이제야 천주님 아래에서 진정 한 가족이 됐다며 기뻐했다. 그 때는 상상조차 못했었다. 내가 천주님을 외면하게 되는 일이 벌어질 줄은….

세례를 받고 십여 년 넘게 한 마음으로 천주님을 섬겼다. 밤이면 교우들과 천주님 말씀을 공부했고, 우리같은 미천한 것들에게까지 그 목소리를 들려주시는 천주님 은혜에 감사하고 또 감사했었다.

기해년(1839년), 내 나이 서른 둘 되던 해 갑자기 들이닥친 이들에게 잡혀 관아로 들어갔다. 매일 사람이 죽어나가고 비명이 그치지 않던 그곳에서…, 나는…, 살아나왔다. 계속되는 매질에 내 정신이 아니었다 생각해봐도 죄스러움을 잊을 수는 없었다.

“앞으로는 천주님을 섬기지 않겠소”라는 내 목소리가 귓가에서 떠나지 않았다. 천주님을 다시 섬긴다 하기엔 부끄럽고 두려웠고, 천주님을 완전히 외면하기엔 내 자신이 가여웠다.

살아도 죽은 것 같던 20여 년, 이리 살 바에야 죽는 것이 낫겠다는 생각이 들었다. 그리고…. 죽을 바에야 천주님을 따르다 죽겠다는 결심이 생겼다. 1863년 4월, 젊은 나날 함께 공부했던 교우 집 문을 두드렸다. 그들은 아무 것도 탓하지 않고 나를 받아 주었다.

나의 배교가 아비의 평생 한(恨)이었나 하는 생각이 이제야 든다. 내가 다시 공부를 시작하고 얼마 지나지 않아 아비는 세상을 떠났다.

“너 이미 배교하였으니, 후세에 그 벌을 어찌 받겠느냐. 다시 강습을 시작하였다 하니 후세를 위해 덕을 닦는 것이 좋을 것 같구나. 남대문 안 태평동 홍봉주 집에 거처하고 있는 베르뇌 주교님을 찾아가 사죄하고 잘못을 고치겠다 말하여라.”

아비의 유언과도 같은 가르침을 따라 주교님을 찾아가 엎드려 울며 고해했다.

“다시는 그리 하지 않겠습니다. 용서…, 부디 용서해 주십시오.”

켜켜이 쌓여있던 마음의 응어리가 풀어지는 그 기분, 아아…. 나는 어쩌자고 천주님을 외면했던가.

양화나루에서…

“저기, 여보게…, 괜찮으시오?”

지나간 일들을 꿈처럼 꾸고서야 정신을 차렸나보다. 두 눈을 부릅뜨니 포박된 채 나를 바라보는 피투성이 박영래의 얼굴이 보인다.

“아아…. 내가 정신을 놓았었소? 괜찮소. 괜찮고말고.”

병인년(1866년) 9월 서양인의 배가 경강(한강) 양화진까지 들어온다는 소식을 접한 직후, 서양인과 내통했다하며 집으로 쳐들어온 이들에게 끌려 관아로 갔다. 사흘 남짓을 지내고 잠두봉(절두산)이 올려다보이는 이곳 양화나루로 끌려왔다.

웅성거리며 모여있는 수십의 사람들. 사학(邪學)한 이들이 어찌 죽는 지를 잘 보고, 그 비슷한 짓도 하지 말라고 겁을 주려 관아에서 모은 군중일게다.

“저…. 그런데 말이오. 겁나지 않소? 저 사람들, 저 칼날…. 모두 우리를 겨누고 있소.”

박영래의 떨리는 목소리.

“당신…. 진정으로 두려운 게 뭔지 아시오? 나는 기해년에 천주님을 외면했었소. 저 칼날이 무서워서 천주님을 다시는 섬기지 않겠다 해버렸다오. 그 후…, 천주님을 다시 만날 때까지 내 삶이 어땠는지 아시오?”

“…….”

“산 사람의 생이 아니었다오. ‘아직도 살아있느냐, 천주님이 주신 생명 그 분 위해 바치지도 않고 그 목숨 지키고 있느냐, 뻔뻔하게 햇살 받으며 웃고 있느냐….’ 매일, 온 세상이 나를 향해 그리 말을 했소. 그 때로 돌아가는 일, 나는 그것이 진정 두렵소. 저 칼날, 내 잘린 목 구경할 이들 따위…, 하나도 두렵지 않소.”

희광이가 칼춤을 추며 다가오는 것이 눈에 들어온다.

‘천주님! 저를 어둠 속에 두지 아니하시고 이런 기회를 다시 주신 천주님. 그 은혜, 감사드리옵니다.’

눈을 돌려 새파란 가을 하늘과 강물을 바라보고, 시뻘건 피가 묻어있는 희광이의 옷을 한 번 바라보고 눈을 감았다. 둘러서있던 이들의 목소리가 귀를 파고든다.

“매일 저렇게 목을 베 버리고 잠두봉에서 강물로 밀어버리고 하면서 사람을 죽이니, 참말로 강물이 핏빛이오.”

“대체 천주가 뭐요? 왜들 저리 목숨을 버리오?”

“그래도…. 희광이 저 칼날도 겁내지 않는 의연함들 보소. 대단하지 않소?”

“어허, 말조심하시게. 천주쟁이야, 천주쟁이. 저 사람들 편들다가는 자네도 언제 저 자리에 있게 될지 모르오. 천주가 뭔지는 몰라도, 나는 저리 죽기는 싫소.”

사람들의 목소리가 멀어지고, 목 뒤에 와 닿는 칼날이 느껴진다….

‘천주님…. 아아…, 천주님. 나는, 이제야 참말로…, 아무 것도