‘자선’을 가톨릭교회에서는 이웃에 대한 사랑과 자비는 물론 회개의 주요한 형식 중 하나로 여긴다. 대림 제3주일은 자선 주일이다. 나와 타인의 경계를 허물고 ‘우리’에 대해 생각할 수 있는 책들을 골라봤다.

마더 카브리니 / 시어도어 메이너드 / 고정아 옮김 / 니케북스

미국 최초의 성인이면서 이민자의 어머니로 불리는 카브리니(1850~1917) 성인의 삶과 신앙을 담은 책이다. 성인의 삶은 19세기 후반에서 20세기 초반 미국의 이민사와 가톨릭 역사를 아우른다. 미국이 수많은 이민자를 맞이하던 당시 성인은 배를 타고 뉴욕에 도착해 빈곤과 질병, 편견으로 고통받는 이들을 위해 구체적인 사랑을 실천했다. 이민자들에게 절실한 것이 단순한 자선이 아니라 자립을 위한 교육과 의료 서비스임을 파악하고, 뉴욕·시카고·뉴올리언스 등에 거점을 마련해 선교 네트워크를 구축했다. 예수성심선교수녀회를 설립하고 미국과 남미, 유럽 등지에 67개의 학교·병원·보육원을 세웠다. 이는 당대의 그 어떤 공공기관이나 민간 지도자도 이루지 못한 규모다.

1946년 비오 12세 교황은 카브리니를 미국의 첫 가톨릭 성인으로 시성했고, 1950년 바티칸은 이민자들의 수호성인으로 선포했다.

드라큘라가 무서워하는 회사에 다닙니다 / 이철우 / 시대의창

드라큘라가 무서워하는 회사, 바로 ‘레드크로스’를 뜻한다. 이 책은 대한적십자사에서 23년을 근속한 한 직원의 경험과 성찰을 담고 있다. 혈액 사업을 비롯해 재난 현장에서의 구호와 봉사활동, 공공의료 사업, 남북교류 및 이산가족 사업 등 그 활동은 실로 다채롭다. 1863년 전쟁의 참상을 목격한 스위스 출신 앙리 뒤낭의 노력으로 시작된 적십자는 우리나라뿐 아니라 전 세계에서 헌신과 나눔의 마음으로 인도주의를 실천하고 있다. 한 번도 받기 힘들다는 노벨평화상을 네 번이나 수상했을 정도다.

저자는 평범한 직장인이면서 거대 조직의 일원으로 마주한 적십자의 역사와 상징, 다양한 사업과 현장에서의 일화를 소개한다. 인도주의라는 대의가 얼마나 많은 관계 기관과 다양한 사람에 의해 실현되는지, 동시에 그 과정에서 평범한 사람들이 묵묵히 전개한 사랑의 실천이 얼마나 비범하고 아름다운지 확인할 수 있다.

빗물 그 바아압 / 권일혁 / 걷는사람

1952년에 태어나 중학교를 중퇴하고 30여 년간 거리와 쪽방촌을 떠돌던 노숙인이 엮은 시집이다. 저자는 성프란시스대학의 노숙인 인문학 과정을 통해 시를 만나고, 수천 편에 달하는 습작을 통해 첫 시집을 펴냈다. ‘밥’을 시인의 발음대로 옮겨 쓴 ‘바아압''은 사람의 체온과 의지를 담고 있다. 문법적으로 매끄럽지 않은 부분도 날것 그대로 실렸다. 그 언어 역시 시인의 삶이기 때문이다.

책은 모두 80여 편의 시로 구성되어 있다. ‘서울역’ ‘쪽방촌 사람들’ ‘노숙자’ 같은 시는 가장 낮은 자리에서의 현실을 적나라하게 담고 있다. 동시에 ‘걸레’ ‘밥처럼 살자’ ‘꽃의 질문’ 등은 고통의 자리를 넘어서 생명의 본능을, 인간다움을 잃지 않으려는 몸부림을 드러낸다.

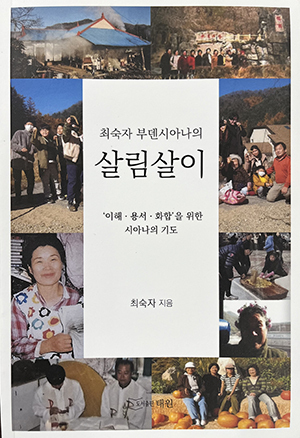

최숙자 부덴시아나의 살림살이 / 최숙자 / 태원춘천교구

가톨릭 문우회 회원인 최숙자(부덴시아나)씨의 인생 기록이다. 올해 나이 85세의 저자는 성경을 필사하다 글을 깨쳤고, 힘든 일이 있을 때마다 하느님께 하소연하듯 일기를 썼다. 어렵게 5남매를 키웠고, 50대에는 교통사고를 당해 생사의 고비를 넘겼으며, 이후 중국을 오가며 선교활동을 펼쳤다. 단동성당의 뚱강공소를 활성화해 한족은 물론 조선족·탈북민까지 찾아드는 하느님의 공간으로 조성했다. 선교의 거점이 되는 ‘예루살렘 기쁜 찬미집’도 만들었다. 인연을 맺은 여러 사람의 도움으로 숙원인 책을 펴냈다. 투박한 구성과 내용이지만, 삶의 희로애락과 순간순간 주고받은 도움의 손길들이 읽힌다.

윤하정 기자 monica@cpbc.co.kr